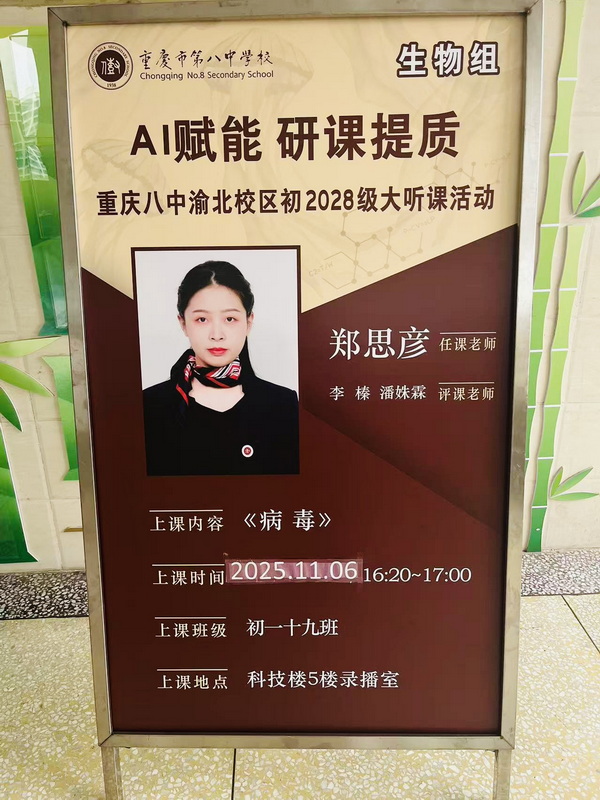

2025年11月6日,重庆八中初2028届所有教师共同观摩了生物组郑思彦老师的《病毒》公开课,该课程以“AI赋能生物学教学”为核心,为全体老师提供了丰富的AI应用参考。郑思彦老师以科学史中经典的“烟草花叶病”实验为锚点,借助人工智能技术重构课堂形态,引导学生通过小组合作重演科学家的探究历程,在沉浸式体验中培养科学思维与实证精神,为在场观摩教师带来了一场兼具知识性与创新性的教学示范。

课堂上,郑老师紧扣病毒“无细胞结构”、“专性寄生”等核心特征,打破传统教学中微观知识难以可视化的瓶颈:通过AI动画动态演示病毒增殖的完整过程,原本抽象的生物机制变得直观可感;结合真实病例,让学生在具体情境中理解病毒的致病性,同时拓展介绍病毒在疫苗研发、噬菌体疗法及转基因技术中的应用价值,引导学生建立“双刃剑”式的辩证认知。教学设计始终凸显学生主体地位,从“烟草花叶病”实验的疑问出发,通过层层设问推动学生自主思考、合作探究,完美实现了知识建构与科学素养提升的有机统一。课后,郑老师还分享了课程设计思路,并向现场教师推荐了希沃虚拟实验室、微软PPT 3D模型等实用AI教学工具,为技术落地教学提供了具体参考。

在随后的评课环节,各位教师围绕“AI如何有效赋能课堂”这一核心议题各抒己见,形成了鲜明的观点共鸣。潘姝霖老师高度评价课程的逻辑架构:“本节课以病毒发现历程为导入,沿着‘结构认知—繁殖机制—人体关系’的脉络递进教学,环环相扣。尤其值得称道的是,AI闯关小游戏将抽象知识转化为趣味互动,既贴合初中生认知特点,又让‘知识传授’与抗疫精神引领的德育渗透自然融合。”

初2028届生物备课组长李榛老师则从技术应用实效展开深入分析,她指出:“这堂课的亮点在于‘不炫技,重实效’。AI视频还原科学史场景助力导入,希沃虚拟实验室通过三维动态模型让病毒结构可拖拽、可放大,使学生对结构与功能相适应的概念理解更深刻;AI答题闯关结合错题统计功能,实现了知识巩固的即时反馈,真正做到了‘观察—认知—应用—巩固’的教学闭环。”她还结合教学实践,分享了AI技术在微观世界、生命活动、实验探究等不同生物章节的应用场景,为跨章节教学创新提供了新思路。

初2028届年级副主任钱仁孟老师结合自身教学经历,肯定了AI技术的普适性价值:“我在日常教学中也尝试过各类AI工具,郑老师的课让我更清晰地看到,技术能够突破学科界限,让抽象知识具象化、复杂过程简易化。这堂课既是对学校“关注学习过程,促进学习真实发生”理念的深度践行,也是“共听、共研、共鸣、共进”教研要求的生动落地。”

重庆八中教务处副主任,初2028届年级主任周攀老师在总结点评时表示,这堂课让所有观摩教师收获满满:“AI不仅显著提升了学生的学习兴趣和参与度,更优化了课堂组织与教学设计效率。期待未来能有更多学科融入AI元素,让技术真正成为教学创新的‘助推器’,实现教学质量与学生素养的双重提升。”